Hola, queridos amigos

¿Cuántas veces habéis escuchado ese mantra tan lastimero de «¡el mundo no está hecho para mí!»? Muchas, ¿verdad? Incluso en ocasiones hemos sido nosotros los que la hemos pronunciado; al menos yo sí. Eso nos hace creer que somos especiales, únicos, maravillosos; y ya puestos nos permite consolarnos con pensar que la culpa es de los demás, nunca nuestra. Lo peor de todo es que es cierto, el mundo no está hecho para nosotros, ni para nadie. Nacemos con unas limitaciones, todos los seres humanos, y culpar al prójimo no las solucionará nunca. ¿¡Qué hacer!? ¿Suicidarse? No. Eso es para músicos y poetas…; basta con meterse en el fango y hacer alfarería… Seguid leyendo esta entrada, hoy os traigo un relato corto muy humano; demasiado humano.

¡Espero que os guste!

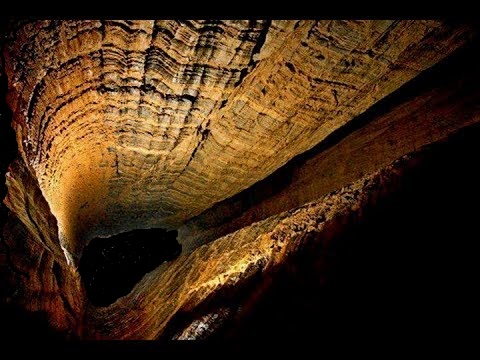

La sima

Hay una especie de seres, los humanos; yo me incluyo, que nacemos, crecemos y nos reproducimos al borde de una sima. Sus márgenes afilados de piedra silícea se clavan a menudo en las plantas de los pies. Al mirar en su interior no es posible ver nada más allá de una oscuridad compacta. El eco no retumba contra sus paredes; sólo un olor nauseabundo brota en los días de lluvia hasta inundar las fosas nasales.

El sol brillaba ajeno a ese cerco de abedules, las flores crecían en los campos aledaños, pero yo no podía dejar de mirar esa hondonada desconocida. Me paré ante ella, sentí las filosas aristas rasgar la fina piel de mis dedos adolescentes, miré la opacidad de sus sombras y la curiosidad me arrebató la cordura. «¿Qué habrá ahí?», pensé; como todos. Estaba segura de que algo valioso podía sacar de aquella poza. «Aunque la fragancia pútrida espante al resto de los hombres, a mí no; yo soy diferente».

Entonces, una voz manó del negro corazón de la sima; primero era tan lejana que se confundía con el susurro de la brisa equinoccial: «salta». Acerqué el oído, asombrada; nos ocurre a todos: a los elegidos, a los ordinarios. Aquel zumbido acariciaba mi mente como una espina cerval, hasta que su agijonazo consiguió pararme el corazón: «¡Vamos! ¡SALTA SI TE ATREVES! ¡SALTA!». Y salté…

¿Qué?, ¿quieres saber lo que había allí?, ¿la nada? ¡Ja, ja, ja! No. La nada es demasiado dulce para comparase con aquella cueva llena de materia fermentada; allí se encontraba el todo. Había llagas y caricias; muerte y vida unidas en la misma danza macabra. Entre las tinieblas Hades arrancaba mis vestidos confundiéndome con Perséfone y mordía mi nuca como un animal indómito tantas veces como el águila devoraba las vísceras de Prometeo; había sangre, espesa como el lúgubre aliento, que se deslizaba por mis muslos hasta formar un charco bajo mis pies. Había envidia, celos y disculpas; cristales rotos que se hundían en mi piel desnuda y rompían la ruda espalda de los centauros sin importarme cuan hondos eran sus gemidos. Allí mis manos rozaban el duro pelaje de las ratas, las serpientes se enroscaban en mis brazos, los gusanos se colgaban en mis cabellos. Las amazonas quebraban una y otra vez mi cráneo con el pomo de sus espadas para que mi rostro nunca compitiera con su belleza salvaje. Pronto aprendí a clavar mis dedos en las cuencas vacías de sus ojos hasta sentir un placer ensordecedor mientras el humor vítreo chorreaba por aquellos pómulos aguerridos entre gritos descarnados. El terror me visitaba mientras dormía hasta convulsionar, la risa golpeaba mi vientre entre el dolor y la locura. Había dientes que mordían, el hueco entrechoque de los cuernos de los machos y cuchillos mellados cortaban el aire con el temerario deseo de encontrar carne fresca para destrozar. Allí la energía se disipaba como el alcohol, la Razón perdía su razón de ser. Todo carecía muy pronto de sentido, salvo el rincón húmedo donde me sentaba a llorar por un corazón deshecho de tanto vivir. No había víctimas, tampoco verdugos; éramos todos iguales.

Un día, tal vez por causalidad, apoyé la cabeza contra los muros infestados de musgo. La luz de la superficie me observaba con timidez: «Tal vez tenga una posibilidad». Caminé sigilosa; no fuese a despertar a las bestias. Me agarré a los filos de piedra para trepar hacia aquella luz que susurraba gracia eterna. Cada vez me acercaba más, aunque las aristas desgarrasen mis dedos, arrancasen de cuajo mis uñas; había derramado mucha sangre por nada, al menos ahora tenía un sentido. De repente, unas garras afiladas se clavaron en mi tobillo; después otras rasgaron mi pierna. Mantos peludos se restregaban contra la planta de mis pies, puños de hierro con guantes de seda se aferraban a mi cintura enfrascados en la loca pulsión de arrastrarme hacia el foco que todo tritura. Sus lenguas afiladas invadían mi centro quebrado con la pasión de la tierra. Oí llantos, aullidos, gritos desesperados; ya los conocía muy bien, después volverían los latigazos, las cornadas, las envestidas… Seguí adelante; notaba la fuerza agolpándose en los músculos de mis brazos, el sudor regando la piedra junto a mi sangre. Por fin alcancé el borde, la luz me cegaba, alargué las manos, me sujeté a la hierba, que crecía fresca alrededor de aquel lugar abandonado por Dios y con un último esfuerzo saqué las piernas del pretil; rodé por el suelo, permití a las piedras romper mi espalda; suspiré, reí, lloré… Nada me habría hecho sentir mejor. Muchos jamás regresaban, pero yo lo había conseguido.

Caminé hasta el estanque, espejo del cielo. Lavé mis manos ennegrecidas de la oscuridad, forjadas con callos de la lucha; sumergí mi cuerpo ensangrentado en sus frías aguas. Peiné mis cabellos con las suaves hondas de su correr, pero mi piel estaba llena de cicatrices, esas que ni el tiempo nunca sería capaz de arrastrar con la corriente.

—Salta—Escuché a lo lejos—. ¡Salta!, ¡VAMOS, SALTA SI TE ATREVES! ¡SALTA!

Una ráfaga de terror me azotó la espalda y sacudía mis manos sin control alguno: la voz clamaba por mi presencia desde el fondo oscuro de aquella sima infectada de hastío. Intenté acallarla, grité, lloré; no podía hacer nada.

— ¡SALTA SI TE ATREVES!

Miré al cielo azul; quería ver su hermosura, saber por qué las nubes viajan por sus aguas etéreas; pero la paz que desprendía era tan insulsa como su virulencia.

—¡SALTA!

Escuché el canto vivaracho de los ruiseñores, quería maravillarme con su sonido. El vaivén de los árboles contra el viento parecía una caricia de pluma de ave sobre mi espalda llena de azotes. «No es suficiente»

—¡VAMOS, SALTA! ¡A QUÉ ESTÁS ESPERANDO!

Un sudor frío regaba mis cicatrices con lágrimas saladas; el miedo más absoluto paralizaba mi respiración; yo me negaba, pero sus garras oprimían mi pecho desde dentro. ¡Quería hacerlo! ¡Quería saltar!; hundirme en la totalidad de sus anhelos, en la carencia de su todo. Pero no podía; la voz de mis ancestros me gritaba: «¡No des un paso más: es peligroso!». Lo sabía, pero tal era en sonido profundo que abrumaba mis oídos, tal era la oscura luz que brotaba desde su boca… Cerré los ojos; corrí hasta que las piernas amenazaron con romperse; hasta que mi pecho piafó enloquecido. Caí de bruces contra la hierva, su clorofila me inundó la respiración: quería aspirarla toda hasta desecar los campos, pero no era posible; ya no: la sima estaba lejos, ya no escuchaba nada. «¡Estoy a salvo!». Suspiré; jadeé…

Me tumbé con los ojos clavados en el sol de mediodía, dejé que sus rayos calentaran los contornos ateridos de mi cuerpo, que evaporasen el sudor frío de la muerte; todo era perfecto. Entorné los ojos, me dejé llevar. Mi carne se iba separando del contacto granuloso de la tierra y esa determinación suya de arrastrar a las profundidades; flotaba; sonreía en paz. Nunca pensé que el cielo pudiese estar tan cerca de mis pestañas. Mis ojos se abrieron con la levedad de una flor; la luz me cegaba; quería ver su potencia alrededor de mis piernas, de mis manos, de todo aquel cuerpo que me era propio: había desaparecido.

—¡No!—grité con voz en carne viva, como el aullido desesperado de un lobo solitario.

Un espasmo me sacudió. Observé mis manos temblorosas: «están aquí», repasé las aristas de mi cuerpo, que latía de nuevo. Me puse en pie, dejé que la tierra se clavara en mis plantas desnudas, que la hierba arañase mis muslos con la fibra de su tacto. Mis ojos se alzaron retadores hacia el horizonte, donde los abedules se postraban ante aquella oquedad aciaga.

—¡Salta! ¡Salta si te atreves!—me susurró de nuevo; tenía miedo, sí. Pero, qué otra cosa podía hacer.

Apreté los puños y caminé hacia ella. «¡No des un paso más: es peligroso!»

—¡Callaos!

Fibras de hierba se anudaban a mis tobillos, lastrando mis pasos; las arranqué de un tirón; trenzarlas aplacaba el miedo a la voz que me saturaba los tímpanos.

—¡Salta! ¡Salta si te atreves!

Seguí adelante. Ahora la tierra se disputaba el espacio con finos clastos que anunciaban la violencia de su madre; sus punzadas me desvelaban el placer de la sangre. La noche se hizo entre los árboles, sus densas hojas repelían la luz del sol; entre su cimbreo sólo podía gobernar esa humedad que cala hasta los huesos.

—¡Salta! ¡Salta si te atreves!—gritaba enloquecida.

Un corte profundo mostró a mi pie que ya había llegado. Bajé la vista: allí estaba su oscuridad, la que consume todo a su paso.

—¡SALTA!

La risa de las bestias se mezclaba con sus aullidos, sus gemidos golpeaban mi corazón en una enloquecida danza que amenazaba con rasgarlo. Suspiré; ¡cuánto las echaba de menos!

— ¡SALTA!

Contemplaba en silencio.

—¡SALTA!

Mis pies querían avanzar.

—¡VAMOS SALTA!

La voluntad los reprimía.

—¡SALTA! ¡SALTA DE UNA VEZ!

—¡NO!—grité. Anudé la soga en la rama más verde que encontré entre los abedules—. ¡Ya no saltaré nunca más!

Y agarrándome a las fibras trenzadas por la técnica me zambullí en aquella sima llena de gemidos, placeres, dolores que nunca acaban. «¿Para qué si no he venido a este mundo? ¡Pero ahora entraré y saldré cuando yo quiera!».

Hay una especie de seres, los humanos; yo me incluyo, que nacemos, crecemos y nos reproducimos al borde de una sima. Una voz nos insta a saltar a su interior una y otra vez. Aunque distraigamos nuestra existencia con las veleidades del cielo, nunca cesa. A algunos, la experiencia nos ha enseñado cómo modificar su imperio; a otros, que Dios les ayude…

******

¡Hasta la próxima!

¡Nos escribimos!